【傾向激変】慶應義塾大学法学部小論文の傾向と対策

2025年05月20日 | 慶應義塾大学

慶應義塾大学法学部は、日本を代表する名門私立大学の中でも特に難関とされる学部である。

2025年度入試から配点等が大きく変わり、それに伴って小論文も大きく変化している。

本記事では、最新の入試情報をもとに、慶應法学部の小論文を完全攻略するための方法を詳細に解説する。

慶應法学部の2025年度入試では、社会の配点増加や小論文(旧:論述力)の制限時間短縮など、重要な変更点が多数存在する。

この変更によって、受験戦略も大きく変わることになるだろう。本記事では、実際の2025年度入試問題を分析し、効果的な対策法を提案する。

慶法は2025年度から大幅に小論文の傾向が変わっている。ここで正確に内容を理解してもらいたい。またYouTubeでも慶法小論文を解説しているので、そちらもチェックお願いします。

慶應法学部入試の変更点と配点

配点の変更

慶應法学部の2025年度入試では、以下のような配点の変更がなされた。

<2024年度までの配点>

- 英語:150点

- 社会(日本史B/世界史B):150点

- 論述力:100点

- 合計:400点

<2025年度からの配点>

- 英語:150点

- 社会(日本史B/世界史B):200点(50点増加)

- 小論文(旧:論述力):100点

- 合計:450点

社会の配点が50点増えたことにより、全体に占める小論文の比重は相対的に下がったと言える。これまでは400点満点中の100点(25%)だったのが、450点満点中の100点(約22%)となった。

社会科目の変化

社会科目(日本史B/世界史B)においても変化がある。論述問題が追加され、より記述力が問われるようになった。

これは東大・京大・一橋大学など国立大学の受験生を取り込むための戦略と考えられる。

国立大学志望者は社会の論述対策をしているため、このような変更によって慶應法学部との併願がしやすくなる。

小論文(旧:論述力)の変更点

小論文に関しては以下の変更点がある。

- 名称変更:「論述力」から「小論文」へ

- 制限時間:90分から60分へ短縮

- 出題形式:長文読解と要約が廃止され、意見記述中心の形式に変更

特に大きな変化は、従来の長文読解・要約が廃止されたことである。

以前は長文の理解と要約に多くの時間を取られ、その後の意見記述に十分な時間を割けないケースが多かった。

新形式では最初から意見記述に集中できるため、時間配分の面では受験生にとって取り組みやすくなったと言える。

2025年度入試における小論文の特徴

2025年度入試で実際に出題された小論文問題を分析すると、以下のような特徴がある。

問題の傾向

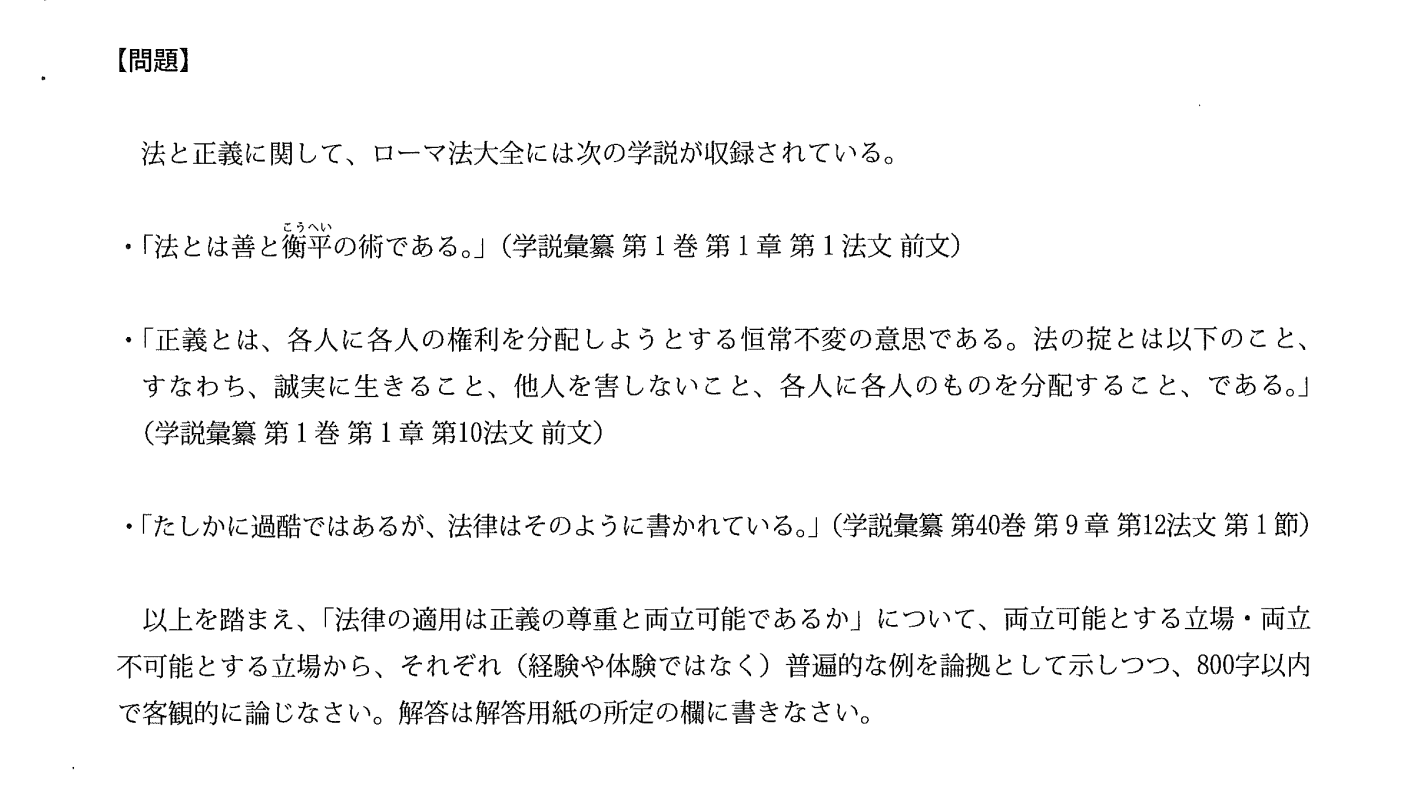

2025年度入試では、法と正義に関する短い文章が提示され、その内容を理解した上で意見を述べる形式となっている。以前のような長文読解と要約は求められず、提示された課題について自分の考えを論理的に述べることが中心となっている。

具体的には「法律の適用は正義の尊重と両立可能か」というテーマについて、以下の条件で論じることが求められた。

- 両立可能な立場と両立不可能な立場それぞれの議論を示すこと

- 普遍的な例を論拠として示すこと

- 800字以内で客観的に論じること

このように、設問の要求が非常に明確かつ丁寧に示されているのが特徴である。これは受験生にとっては答えやすい面がある一方で、設問の要求に忠実に答えられるかが厳しく問われることになる。

問題の難易度

小論文自体の難易度は、以前の「論述力」と比較すると取り組みやすくなったと言える。

長文読解と要約が廃止されたことで、意見記述に集中できるようになったためである。

しかし、限られた時間内で両立可能・不可能な立場の両方を論じ、さらに普遍的な例を示すというのは決して容易ではない。特に、設問の要求に忠実に答えるという点では依然として高い論理的思考力と表現力が求められる。

採点のポイント

慶應法学部の小論文採点においては、以下のポイントが重視されると考えられる。

- 設問の要求に忠実に答えているか

- 両立可能・不可能それぞれの立場を論理的に説明できているか

- 普遍的な例を適切に用いているか

- 文章構成が整っているか

- 結論が論理的に導かれているか

特に重要なのは、設問の要求に忠実に答えるという点である。いくら優れた論が展開できても、設問で求められていることに答えていなければ、高得点は望めない。

小論文対策の鉄則

慶應法学部の小論文で高得点を取るためには、以下の鉄則を守ることが重要である。

設問の要求に忠実に答える

最も重要なポイントは、設問の要求に忠実に答えることである。これは慶應法学部に限らず、あらゆる小論文において鉄則中の鉄則と言える。

例えば、2025年度入試問題の場合、以下のような失敗例が考えられる。実際に2025年度の問題も添付してあるため、そちらを見ながら以下の内容を読んでもらいたい。

上記を読んだ上で、陥りがちな問題は以下の点である。

- 両立可能な立場と両立不可能な立場の片方しか書かない

- 普遍的な例ではなく、身近な体験を書いてしまう

- 普遍的な例を全く示さない

- 両立可能かどうかに対する結論を出さず、双方の立場に言及して終わる

これらはすべて設問の要求を正確に理解していないことから生じるミスである。

問題文をしっかり読み、何が求められているかを正確に把握することが成功の第一歩である。

議論の終着地点を先に決める

小論文を書く際には、最終的にどのような結論に導くかを先に決めておくことが重要である。例えば、上記の問題の場合、以下の3つのパターンが考えられる。

- 両立可能な方向で結論を出す

- 両立不可能な方向で結論を出す

- 何か別の視点で結論を出す

どの結論にするかは、両立可能・不可能それぞれの立場の論の強さや、提示できる普遍的な例によって決まる。

重要なのは、この終着地点をあらかじめ定めておくことである。そうしないと、何を議論すべきかわからなくなり、論点がぶれてしまう危険性がある。

全体の構成を練る

2025年度入試問題のように設問の要求が明確な場合は、構成は比較的定まりやすい。しかし、それでも以下のような構成を意識することが重要である。

<基本的な構成例>

- 導入:問題提起、論点の整理

- 本論①:両立可能な立場の議論と普遍的な例

- 本論②:両立不可能な立場の議論と普遍的な例

- 結論:自分の立場の表明と理由

この構成をあらかじめ頭に入れておくことで、限られた時間内でも効率的に執筆することができる。

具体例の使い方に注意する

小論文において具体例は重要だが、その使い方には注意が必要である。多くの受験生が陥りがちな誤りとして、「具体例を根拠として使う」というものがある。

例えば、「法律の適用は正義の尊重と両立可能である」という主張の根拠として、「ある裁判例X」を挙げたとする。しかし、これは単にその事例において両立可能であったというだけであり、普遍的な根拠とはならない。他の事例ではどうなのか、という反論が容易に成り立ってしまう。

具体例は主張を説明するための例示として使うべきであり、根拠そのものとして使うべきではない。根拠は抽象的な議論、普遍的な原理から導くべきである。

幸いにも2025年度入試問題では「普遍的な例を論拠として」と明記されているため、この点に注意すれば問題ない。

普遍性のある例、つまり多くの場面に当てはまる一般性の高い例を選ぶことが重要である。

具体的な対策方法

それでは実際に慶應法学部の小論文で合格点を取れるようになるにはどうしたらいいのだろうか?

慶應経済学部の過去問演習

慶應法学部の小論文対策として最も効果的なのは、慶應経済学部の小論文過去問を解くことである。慶應経済学部の小論文は論理的思考力を問う点で法学部と共通しており、良い練習材料となる。

特に重要なのは、過去問を解いた後に必ず添削指導を受けることである。自己流の解釈や表現のクセは自分では気づきにくいため、第三者からの客観的な評価が不可欠である。

慶應経済は2026年度を最後に小論文が廃止されることが決まっている。しかし小論文学習には最適な題材なため、今後も積極的に使って欲しい。経済学部の小論文に関しては以下の記事を参考にしてもらいたい。

2025年度形式の類題演習

2025年度入試で初めて新形式が導入されたため、過去問のストックがまだ少ない。そのため、プロの講師による類題を用いた演習が効果的である。

例えば以下のような類題が考えられる。

- 「法の下の平等は実質的公平性と両立可能か」

- 「国際法は国家主権の尊重と両立可能か」

- 「表現の自由は名誉毀損の防止と両立可能か」

このような類題を解き、添削を受けることで、実際の試験に近い形式での練習が可能となる。

時事問題への関心

これまではあまり時事は参考にしなくて良いと生徒には伝えてきた。しかし、新しい慶應法学部の小論文はリード文が存在しない。そのため馴染みのないテーマが出題されると、致命傷になりかねない。

そのため法学部の小論文でよく狙われるようなテーマは押さえておいた方がいいだろう。

以下にその具体例を挙げる。

- 憲法に関する問題(表現の自由、プライバシー権など)

- 国際問題(国際法、人権問題など)

- 社会的議論を呼んでいる法律問題(死刑制度、同性婚など)

これらのテーマについて、賛否両論の立場から考える練習をしておくと良い。

最も対策として大きく変わったのはここだろう。法学部で頻出のテーマは必ず学習しておくようにしよう。

慶應法学部小論文のよくある質問

以下によくある質問に答えてある。ぜひ参考にしてもらいたい。

参考書学習は必要ですか?

あまり参考書学習は有効ではない。原則を理解した後は実際に過去問や類題を使い添削指導を受けるべきだ。

小論文の力は実際に書いて添削を受けることでしか伸びない。参考書で基本的な考え方や表現方法を学びつつ、実践的な演習を積むことが重要である。

ただし、法学部頻出のテーマを押さえておくことは非常に重要である。そういった内容の参考書は学習しておくと良いだろう。

自分一人で勉強するのはできますか?

基本的には難しいと言わざるを得ない。

小論文は客観的な評価が難しく、自己流の解釈や表現のクセに気づくことが困難だからである。特に慶應法学部のような難関大学の小論文対策では、プロの講師による添削指導を受けることが強く推奨される。

一人で勉強する場合でも、友人や家族に読んでもらい、論理的に理解できるかどうかフィードバックをもらうなど、何らかの形で第三者の目を入れることが重要である。

小論文にどれだけ時間をかければいいですか?

これは個人の英語や社会の得意不得意によって異なる。基本的には以下のような時間配分が考えられる。

- 英語と社会が得意で、小論文が苦手な場合:小論文に比重を置く

- 小論文が得意で、英語や社会に不安がある場合:英語・社会に比重を置く

いずれにせよ、英語・社会の学習を疎かにして小論文だけに集中するのは危険である。2025年度入試からは社会の配点が増えたため、特に社会科目の対策は重要となる。

ただし、小論文が苦手な場合、週に1回程度は必ず小論文を書く時間を確保し、定期的に添削を受けることが望ましい。

短期間で劇的に上達することは難しいため、継続的な練習が必要である。

特に慶應法学部の小論文は問題のストックが少ない。慶早進学塾では類題を用意しているため、ぜひ小論文指導を受けてもらいたい。

まとめ

慶應義塾大学法学部の小論文は2025年度入試から大きく変化した。長文読解と要約が廃止され、意見記述中心の形式になったことで、より論理的思考力と表現力が問われるようになった。

小論文対策の鉄則は以下の通りである。

- 設問の要求に忠実に答える:問題文をしっかり読み、求められていることを正確に把握する

- 議論の終着地点を先に決める:最終的にどのような結論に導くかをあらかじめ決めておく

- 全体の構成を練る:論理的な構成を意識して文章を組み立てる

- 具体例の使い方に注意する:具体例は説明のためのものであり、根拠そのものではない

具体的な対策方法としては、慶應経済学部の過去問演習と添削指導、2025年度形式の類題演習、時事問題への関心、論理的思考力の強化、表現力の向上などが挙げられる。

慶應法学部の小論文対策は一朝一夕にはできない。日頃から論理的に考え、表現する習慣をつけつつ、計画的な演習と添削を繰り返すことが重要である。この記事で紹介した方法を実践し、効果的な対策を進めていただきたい。

慶應法学部小論文 対策講座のご案内

慶應法学部の小論文対策でお悩みの方は、慶早進学塾の対策講座がおすすめである。経験豊富な講師陣による類題演習と添削指導で、効果的な対策が可能となる。

特に2025年度入試の新形式に対応した専門的な指導が受けられる。

公式ラインに登録後無料相談を実施しているため、そちらにて小論文指導の詳細をお伝えさせていただいている。

特別な対策が必要なので、ぜひ慶早進学塾の小論文指導を受講してみてください。

慶應法学部各科目の対策

英語

日本史

世界史

慶早進学塾の無料受験相談

- 勉強しているけれど、なかなか結果がでない

- 勉強したいけれど、何からやればいいか分からない

- 近くに良い塾や予備校がない

- 近くに頼れる先生がいない

そんな悩みを抱えている人はいませんか?

各校舎(大阪校、岐阜校、大垣校)かテレビ電話にて、無料で受験・勉強相談を実施しています。

無料相談では

以下の悩みを解決できます

1.勉強法

何を勉強すればいいかで悩むことがなくなります。

2. 勉強量

勉強へのモチベーションが上がるため、勉強量が増えます。

3.専用のカリキュラム

志望校対策で必要な対策をあなただけのカリキュラムで行うことができます。

もしあなたが勉強の悩みを解決したいなら、ぜひ以下のボタンからお問い合わせください。